Raspberry Pi/ESP32/MQTT/Node.js/PostgreSQLで温湿度環境モニタを自作

Raspberry Pi/ESP32/MQTT/Node.js/PostgreSQLで温湿度環境モニタを自作

Raspberry Pi/ESP32/MQTT/Node.js/PostgreSQLで温湿度環境モニタを自作

Raspberry Pi 2Bサーバ/Debian BookwormとESP32+温湿度センサー、MQTT、Node.js+JavaScriptとRDBの1つPostgreSQLで温度・湿度(・気圧)の値及びCSSによるグラフを一覧表示、モニタリングできるようにしてみた話。

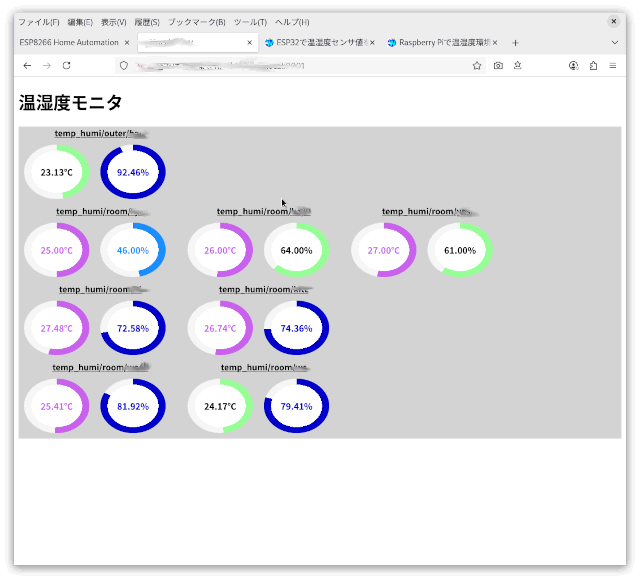

PCブラウザだと、こんな感じ。

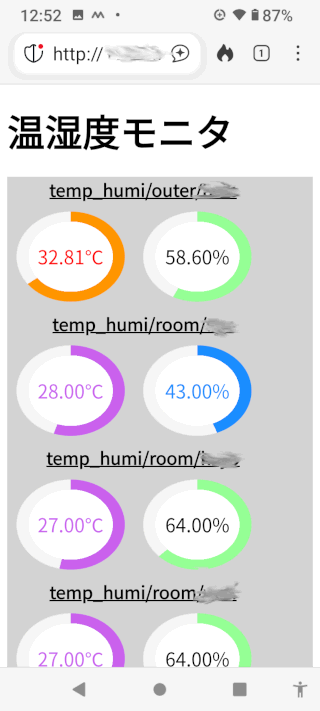

スマホブラウザで縦だと、こんな感じ。

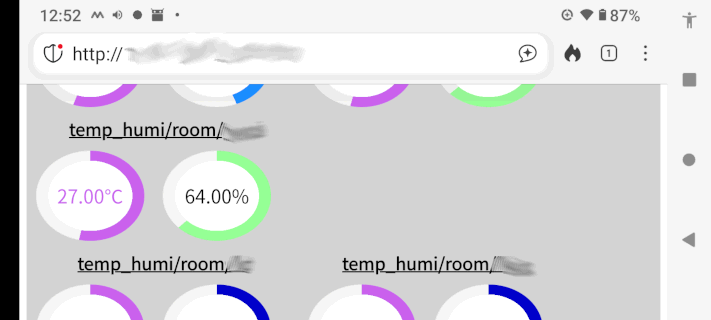

スマホブラウザで横だと、こんな感じ。

- 目的

- 概要

- Mosquittoの準備

- Node.jsの準備

- MQTT SubscribeとRDB登録デーモン

- ウェブサーバデーモンで最新データ取得と値とグラフをブラウザ表示

- LAN内の他のデバイスからアクセスできない時は

- 自作スマートホーム制御パネルに温湿度モニタを追加

目的

以前から室内各所の温度や湿度の違いや天井と床との温度差、室外と室内の温度や湿度の差などは気になっており、エアコンの自動制御まではやるつもりはありませんが、エアコンをつけるかどうかの判断材料としても良いかなと。

概要

Raspberry Pi 2Bサーバ/Debian Bookworm+MosquittoをMQTTブローカーとし、屋内・屋外各所に配置のESP32+温度・湿度(、気圧)センサー測定都度、MQTT PublishされたデータをNode.js+JavaScriptデーモンでMQTT Subscribeしつつ、RDB(PostgreSQL)に登録、別途、Node.js+JavaScriptデーモンによるWebサーバにブラウザでアクセス都度、各所最新データを1件ずつ取得、データ値及びCSSによるグラフを一覧できるようにします。

ちなみに高/快適/低っぽく温度帯や湿度帯によってグラフ色も変化。

Node.jsの機能的には、MQTT Subscribe、WebSocketで直接受けてブラウザに表示...ということもできました。

が、今回の場合、Publishする温湿度センサーデバイスは1つではなく、多数あり、通信は無線、よって軽量で短時間で一方のみならず双方向に通信でき、不安定な環境でクライアントが切断、再接続といったケースでも再送できたり、メッセージ到達品質を選択できたりといった術があるMQTTを採用することに。

また、最初にデバイスの電源を投入したタイミングや通信ラグなども想定され、同時に全てSubscribeしてブラウザで一覧表示...というわけにはいかないので各所それぞれの最新データを取得できるようにRDBMSも使うことに。

Mosquittoの準備

ラズパイサーバをMQTTブローカーにするに当たり、ここでは、Mosquittoをインストールします。

尚、mosquitto-clientsもインストールしておくと端末でSubscribeやPublishすることもでき、以後の作業を行う前でもESP32からMQTT Publishされたデータを確認することもできます。

今日時点、Debian Bookwormでは、mosquittoの設定ファイルは、MQTTに限らず、追加設定用として推奨される任意のファイル名+拡張子[.conf]を配置する/etc/mosquitto/conf.d/ディレクトリとベースとなる/etc/mosquitto/mosquitto.confがあります。

というわけで/etc/mosquitto/conf.d/base.confという名のファイルを配置することにして通信可能なポート指定としてMQTTデフォルトポート1883と匿名で接続を許可する設定としました。

ここではセキュリティを十分に考慮しておらず、必要ならallow_anonymousはfalseに設定、認証必須とします。

尚、サーバ以外の他のデバイスからアクセスしたい場合、ファイアウォールが有効なら、ファイアウォール設定でもMQTTポートを通信許可しておく必要があります。

Node.jsの準備

Node.jsを利用する際のお約束行事。

MQTT SubscribeとRDB登録デーモン

Node.jsの準備が済んでいる前提で、今回、各所に配置のESP32+温湿度モジュールからMQTT PublishされたデータをMQTTブローカーとしたラズパイサーバでSubscribe、PostgreSQLに登録するNode.js + JavaScriptデーモンを作成していきます。

Node.jsでPostgreSQLを利用したいのでnode-postgresをインストールします。

尚、iは、installでも可。

node-postgresをインストールした時点でデフォルトユーザーは、postgresですが、併せてcreateuserコマンドもインストールされており、ユーザーの追加と同時に各種権限の設定もできます。

ここでは、ホスト名、ポート番号、createuserコマンドを実行するユーザー、DB作成権限、ログイン権限、スーパーユーザー権限を付与しています。

ここで[-P](大文字)を指定した場合、DB接続時にパスワードが必要になります。

尚、後述の作成済みDB接続後にSQLでCREATE USERすることでもユーザーを追加することができます。

node-postgresをインストールした時点でcreatedbやdropdbコマンドもインストールされており、RDB名を渡すとPostgreSQL用データベースの作成、削除ができます。

また、PostgreSQL対話式クライアントpsqlコマンドもインストールされており、RDB名を渡すとRDBに接続できます。

必要なら実行後、パスワードを入力します。

RDBからログアウトしたい場合は、[Ctrl]+[d]で。

RDBに接続したら、CREATE、SELECT、UPDATE、INSERT、DELETEなど一連のRDB操作ができるようになります。

ここでは、今回使用するclient_listテーブルとtemperature_humidityテーブルを作成、前者は、予め必要データをINSERTしておきます。

client_listテーブルは、主キーがclientidで短縮名とフルネーム用のカラムがあり、temperature_humidityテーブルのclientidと紐づけるためにあります。

temperature_humidityテーブルのプライマリキーは、clientidとcreated_atでTIMESTAMP型の後者は、データ登録(INSERT)時のタイムスタンプがデフォルトで自動登録、MQTT Topicテキストと全体4桁、小数点以下2桁の数値な温度と湿度の列から成っています。

ちなみに気圧は省きました。

PostgreSQLのDBとテーブルを作成したのでMQTT SubscribeしたデータをINSERTする準備は整いました。

MQTT Topicは、今回、こんな感じで運用するものとします。

また、[(一意な)場所]は、[client_list]テーブルのカラム[name]と一致するものとします。

そしてプログラムは、こんな感じ。

常にMQTTポートを監視して都度、MQTT Subscribeする内容は、前述の通り、[temp_humi/(複数可な)区分/(一意な)場所]から成る[topic]、また、温度と湿度がスペース区切りな[message]から成っており、[(一意な)場所]は、[client_list]テーブルのカラム[name]と一致する前提となっています。

スラッシュ区切りのTopicから[(一意な)場所]、空白区切りの[message]から得た[温度]と[湿度]でPostgreSQLに接続、アクセス。

[(一意な)場所]=client_listのnameでSELECTしたclientid、引数からtopicと[温度]と[湿度]をINSERT。

temperature_humidityをSELECT COUNTして全数を得て、一定数を超えたらDELETE TABLE。

ファイル名が[mqtt_data_insert_rdb.js]なら、このようにすれば、一時起動でき、MQTT Publishがあれば、MQTT Subscribe、DBにINSERTされます。

良さ気ならsystemdユニットファイルを作成。

systemdユニットファイルで呼んでいるファイル、実行権限を付与しておきます。

なんとなく、shellファイルが相性良さそうと思えたことがあって以来、ラッパ。

バッチリできたら、ユニットファイルに実行権限を付与、systemd/systemctlでstartで一時開始、enableで永続化。

ウェブサーバデーモンで最新データ取得と値とグラフをブラウザ表示

続いてWebサーバアドレス+特定ポートにアクセスした場合、PostgreSQLに登録済みの温湿度データの内、MQTT Topicごとの最新データを各1件取得、Topic単位でデータ値とデータ値を基にした円グラフをCSSで描画するデーモンを、やはり、Node.js + JavaScriptで実装していきます。

Node.jsの準備が済んでいる前提でexpress、path、pg(node-postgres)を利用したいのでインストールします。

expressは、Webサーバ用、pathはパスの階層構造指定用、pg(node-postgres)は、PostgreSQLアクセス用です。

わざわざインストールしなくともNode.jsには、標準Webサーバとしてhttpというものがあるのですが、なんとなく。

もちろん、同一プロジェクトディレクトリ内で既にインストール済みなもの(npm listやpackage.jsonで列挙されているもの)は、改めてインストールする必要はありません。

プログラムは、こんな感じ。

仮に9001ポートでサーバ起動、ホストはlocalhostとしていますが、サーバがIP固定してあれば、何を調べるまでもなく、LAN内からIPアドレス:9001で(Androidでなければ、mDNSを効かせておけばHOSTNAME.local:9001等でも)アクセスできます。

ただし、ファイアウォールが有効なら、ファイアウォール設定でも前述のMQTTポートも含め、Webサーバ用の9001ポートを開放(後、マシンを再起動)しておく必要がありますが。

当該ポートにアクセスすると[temp_humi/(複数可な)区分/(一意な)場所]から成る[topic]の内、[(一意な)場所](client_listのname)ごとに最新データを1件取得、[name]、[温度]、[湿度]の値と、それらを元にしたグラフをCSSで表示します。

尚、昔からレイアウトには使ってくれるなよと注意喚起されていたものの、当初、楽だからと試したtableタグだとグラフをうまく収められなかったため、spanタグ、divタグのfloatの設定・解除で並べることにしました。

[注意]

これまで順調だった温湿度モニタ、突然、当該Webページを開くことができなくなりました。

原因は、MQTTクライアントの1つがPublishできない状態かつテーブル格納上限を超え削除され、当該クライアント用レコードが1件も存在しなかったこと。

よって、ページ出力ロジックにおいて、データがない場合を想定した対処が必要になるので要注意。

実にいろいろ確認した中、psqlでSELECT DISTINCTの出力を眺めていて1クライアント分、データが欠落していることが判明。

当該クライアントの電源の断・再接続で、あっさり解決...。

たいして件数は多くないものの、出力の最初や最後ならまだしも、間の1つ...、通算2度ほど実行、出力はされるよな...と結果を眺めたものの、データ欠落を疑っていなかったこともあり、それを横目に他をあたってみたりと、なかなか気づけませんでした...。

CSSの外部ファイル。

Webサーバについては、expressの標準的なもの、CSSでグラフについては、Dounut PieChart/ドーナツ型の円グラフに倣いました。

(JavaScriptの)backgroundImage(htmlではbackground-image)に画像ファイル以外を設定できるとは知りませんでした。

グラデーション設定でなんでこうなるのか理解しきれていませんが、試してみるとbackgroundImageのconic-gradientが、グラフ値に相当する帯?部のカラー設定だったので湿度は、値そのまま、温度は、仮に50度を100%として(ブラウザのコンソールで見たら、稀に1つだけ小数点以下桁数が10桁くらいあるのもあって気分的に小数点以下を四捨五入して丸めたものを)設定。

ハマったのは、温湿度ともに快適度を示すべく温度帯と湿度帯で色を変えるためのJavaScriptのif文での温度や湿度の範囲設定...、未だに明確には理解できていませんが、どこに起因するのか、範囲指定によっては、うまく適用されなかったり、外部CSSで設定した部分を判定に入れた途端、おかしなことになったり...ブラウザを替えても同様で、?がたくさんな謎現象に悩まされました。

ファイル名が[temp_humi_monitor]なら、このようにすれば、一時起動できます。

良さ気ならsystemdユニットファイルを作成。

systemdユニットファイルで呼んでいるファイル、実行権限を付与しておきます。

なんとなく、shellファイルが相性良さそうと思えたことがあって以来、ラッパースクリプト。

いけると確信もてたら、ユニットファイルに実行権限を付与、systemd/systemctlでstartで一時開始、enableで永続化。

LAN内の他のデバイスからアクセスできない時は

前述のようにファイアウォールが有効でLAN内の他デバイスからアクセスしたい場合は、MQTTサーバ、Webサーバなど、必要な通信ポートを開放(、必要なら再起動)しておく必要があります。

ufwなら、こんな感じで。

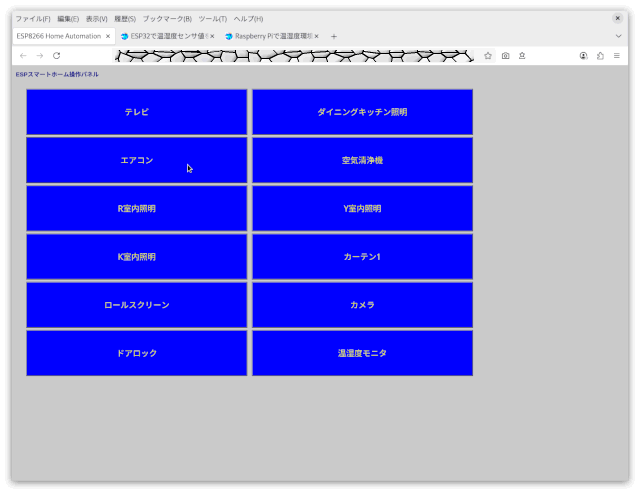

自作スマートホーム制御パネルに温湿度モニタを追加

できたところでESP32+Webサーバでブラウザ版の自作スマートホームコントロールパネルに温湿度モニタを追加しました。

関連リンク

- ハードウェア

- ワンボードマイコン

- シングルボードコンピュータ

- Raspberry Pi

- Raspberry Pi導入検討に至った経緯

- Raspberry Piと関連パーツ購入を検討

- Raspberry Pi 2 Model B一式の選定と購入

- Raspberry Pi 2 Model B用OSの準備

- Raspbian Jessieの初期設定

- Raspbian Jessieで各種サーバを設定

- Raspberry Pi 2 Model B/Raspbianをサーバとして運用中

- ラズパイ用USBメモリ差替時LVMのinactiveでハマった話

- Raspbian Jessie 8からStretch 9へのアップグレード

- Raspbian Stretch 9からBuster 10へのアップグレード

- Raspberry Pi OS/Raspbian Buster 10からbullseye 11へのアップグレード

- Raspberry Pi OS BullseyeからBookwormへアップグレード

- Raspberry Piのホスト名変更とmDNS

- 自作スマートスピーカー用Raspberry Pi 3 B+を購入

- Raspberry Pi 3 Model B+とデスクトップPC周辺機器でパソコン化

- Raspberry Pi 3 Model B+とノートPC液晶他でパソコン化

- Raspberry Pi 3 Model B+とUSB HDDブート

- Raspberry Piの起動

- USB WiFiで復活したRaspberry Pi 3B+内蔵無線LANの謎

- ラズパイboot/reboot/shutdownボタン回路

- Raspberry Pi 3B+のハードウェア設定値がデフォルト値じゃない!?

- Raspberry Pi/スマホにWireGuardでVPN

- Raspberry Pi/スマホにSoftEther/OpenVPN互換でVPN

- Raspbianが勝手に喋りだした原因はOrca!?

- ラズパイ2 Bのディスクは3 B+で使えないの!?

- Raspberry PiでZoneMinderインストールとカメラ映像表示

- Raspberry Pi OS/Debian bullseyeにZoneMinderをインストール

- ラズパイ2BサーバのシステムディスクをUSBメモリからSSDに換装

- 謎が謎を呼ぶラズパイ2Bの挙動...と思いきや3B+でも同様

- HDMIケーブル接続のRaspberry Pi 2BとTVで動画視聴

- Raspberry Pi 400はサブパソコンを優に超越

- Raspberry Pi 400でできることは数知れず

- Raspberry Pi Imagerは時短にもなってすごい!

- SSHでPermission denied publickey 究極の対処法

- Raspberry Pi 400/arm64 Linux/Box86/Box64/WineでWindowsアプリ起動

- Raspberry Pi OSで壊れたPIXELとWineの復旧

- arm64 Raspberry Pi 400/Raspberry Pi OS/KVMで仮想化

- Raspberry Pi 400/Raspberry Pi OSにFlatpakをFlatpakからアプリをインストール

- Raspberry Pi 400/Raspberry Pi OSにsnapをsnapからアプリをインストール

- ラズパイで急に日本語入力不能にfcitx5-mozcからibus-kkcに変更・解決

- ラズパイ起動時デスクトップアイコン実行・フリーズ問題解決

- Raspberry Pi 400/USBメモリにAndroid 12L/LineageOS 19をインストール

- Raspberry Pi 400/USBメモリにAOSP 13/Android 13をインストール

- Raspberry Pi 400にWaydroidでLineageOS 18.xベースAndroid 11

- ラズパイ/Julius/Open JTalkでスマートスピーカーを自作

- Raspberry Piで見守り・防犯・監視カメラを自作

- ミニPC

- AMD Ryzen 7 8845HS搭載AOOSTAR GEM12 Pro MAXを買ってみた

- Windows 11/UbuntuインストーラLive USB作成とマルチブート

- AOOSTAR GEM12 Pro MAX搭載モニタ用Screen Control Software

- AMD Ryzen/RadeonチューニングアプリAMD Software

- CPU/GPU/iGPU/NPUを可視化する on Linux Ryzen 7 8845HS

- AIチャットボットCopilotをAMD Ryzen 7 8845HS AI PCで使う

- LM StudioでローカルAI on Linux/Windows Ryzen 7 8845HS

- Ollama/AlpacaとLLMでエッジAI on Linux Ryzen 7 8845HS

- ComfyUIやLocalAIでローカル生成AI on Linux Ryzen 7 8845HS

- Stable Diffusionでローカル生成AI on Linux Ryzen 7 8845HS

- 生成AIアプリAmuseをRyzen 7 8845HS/Hawk Pointで満喫

- AMD Ryzen AIソフトウェアのインストールから始まるRyzen AI

- PC

- 周辺機器

- モバイル

- フィーチャーフォン・ガラケー

- スマートフォン・タブレット

- スマホデビュー/Motorola moto g8 Power Lite

- Motorola moto g8 Power Lite用にスマホグッズ買ってみた

- Androidスマホの購入から使用まで

- Androidスマホやっておきたい初期設定

- Androidお気に入りのアプリ達

- Androidスマホバッテリーの節電設定と効果

- Miracast非対応Androidスマホmoto g8でAnyCastミラーリング成功

- スマホ乗り換え/Motorola moto g24

- Androidアプリストアの選択肢

- Android Studio

- SIMカード

- IoT/Internet of Things

- 電子工作・IoT超入門

- 電子工作・IoT入門1周年

- 電子工作・IoT入門から2年

- 電子工作・IoT入門から3年

- クラウドなしで快適スマートホームDIY

- スマート家電

- 電子工作・IoT用のパーツ

- IoT・電子工作購入品

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の初購入

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入1

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入2

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入3

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入4

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入5

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入6

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入7

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入8

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入9

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入10

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入11

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入12

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入13

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入14

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入15

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入16

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入17

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入18

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入19

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入20

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入21

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入22

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入23

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入24

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入25

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入26

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入27

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入28

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入29

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入30

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入31

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入32

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入33

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入34

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入35

- IoT・電子工作用はんだごてセットやマルチメータ等を購入

- IoT・電子工作購入品レビュー【100円ショップグッズ編】

- 電子部品調達先の変遷

- 部品取りパーツ類

- 工具・治具・加工機

- 電源・測定器

- Arduinoで電子工作・IoT

- Autodesk CircuitsでArduinoをシミュレーション

- Arduinoで『鳥さんトリあえず距離トリたい装置』を作る

- Arduino鳥獣よけ装置HC-SR501/LDR/砲弾型LED

- Arduino鳥獣よけ装置RCWL-0516/LDR/砲弾型LED

- Arduino鳥獣よけ装置RCWL-0516/LDR/WS2812B

- Arduinoで『温湿度計付きデジタル時計』を作る

- Arduino/LCD1602/RTCでSleep/表示・バックライトON/OFF SW付き時計を作る

- Arduinoで『タッチパネル式集約リモコン』を作る

- Pro Mini 5V版/Nano 5V版/Uno版ArduinoISPを作る

- 箱や扉を開けたら灯りが点く簡易回路を作る

- 暗くなると明かりが灯る常夜灯・街路灯原理回路を作る

- ICL8038 機能信号発生器DIYキットを組み立てる

- LM317 可変DC安定化電源DIYキットを組み立てる

- オシロスコープKyutech Arduino Scope

- RogerioBego/Oscilloscope-Arduino-Processing

- Saleae Logic互換 8ch 24MHz ロジックアナライザを使う

- aster94/DIY Logic Analyzer

- Arduinoでトランジスタ/リレー/モータドライバを使ってDCモータを動かす

- Arduinoでリレーを使ってAC100V家電を制御

- Arduinoで『玄関チャイム・ドアベル・呼び出しベル・呼び鈴』を作る

- Arduinoでレーザーとフォトレジスタによる光遮断検知回路を作る

- Arduinoで赤外線LEDとフォトトランジスタによる透過型センサ回路を作る

- Arduinoで『電圧計』を作る

- Arduinoで『回転計』を作る

- Arduinoで『距離計』を作る

- Arduinoでエアコンを制御

- Arduinoで『オルゴールっぽいもの』を作る

- Arduinoで音楽再生『FMmelody』

- Arduinoで音楽再生『PCMAudio』Arduino Playground

- Arduinoで音楽再生『PlayMelody』Arduino Tutorial

- Arduinoで『侵入検知・防犯ブザー』を作る

- Arduino+LED/DMM/オシロ/ロジアナでPWMを可視化

- Arduinoで『暗がり補助・誘導イルミネーション』を作る

- Arduinoで『自動ON/OFFタイマー付きLEDライト』を作る

- 『LEDテープライトによるデスク下照明』を作る

- Arduinoで『LEDテープライトによるベッド下照明』を作る

- ArduinoでRGB LEDテープライト自動制御デモ

- ArduinoでNeoPixel WS2812B LEDテープライト制御

- ProcessingとArduinoでLチカ

- Arduino側センサ値をProcessingでグラフ化デモ

- ArduinoとProcessingでアナログ・デジタル時計(日付・温度付き)

- ArduinoとProcessingでジャイロ・加速度センサMPU6050デモ

- ArduinoとProcessingで2人用テニスのデモ

- ArduinoとProcessingでグラフィックイコライザー風表示

- ArduinoとProcessingでRGB LED操作デモ

- ProcessingとWebカメラで動体検知・追跡デモ

- Processingでデジタル画像・動画認識ライブラリOpenCVを使う

- JavaScriptとArduinoでLチカ

- PythonとArduinoでLチカ

- RubyとArduinoでLチカ

- PerlとArduinoでLチカ

- CとArduinoでLチカ

- Arduinoとサーボモータで1軸ソーラートラッカーのデモ

- Arduinoとステッピングモータで100均のターンテーブルを回す

- しゃべるArduino音声合成・再生デモ

- Arduinoあれこれ

- ESP8266で電子工作・IoT

- ESP-01用『GPIO0/リセットボタン付き簡易回路』を作る

- ESP-01/12/ESP32でブラウザ(スマホ/タブレット/PC)越しLED制御

- ESP-01/12/ESP32でmDNS(常時IPではなくホスト名でアクセス)

- ESP32とTFT液晶で『温湿度計付き時計』を作る

- しゃべるESP-01/12/ESP32音声合成・再生デモ

- ESP8266を2つ使った『WiFi玄関チャイム・呼び出しベル』を作る

- ESP32とI2S対応マイクINMP441入力音源の保存と再生

- ESP32/アンプ付I2S対応DAC MAX98357A/スピーカーで音源再生

- ESP32/FIFO無OV7670/TFT1.8/ブラウザ/Linuxで映像表示デモ

- ESP32-CAM/deep sleep/PIRセンサー/ext0復帰で映像表示

- ESP32-CAM/deep sleep/PIR/タクトスイッチ/ext1復帰で映像表示

- OV2640カメラ付きESP32-WROVER-DEVボードで自作ライブカメラ

- ESP32-WROVER/OV2640/deep sleep/ボタン/ext0復帰で映像を表示

- ESP-01/12/ESP32で『スマートリモコン』を作る

- ESP-01/12/ESP32でSHARP AQUOS TVをWiFi操作

- ESP-01/12/ESP32でSHARP製エアコンをWiFi操作

- ESP-01/12/ESP32で東芝エアコン大清快をWiFi操作

- ESP-01/12/ESP32でリモコン付き空気清浄機をWiFi操作

- ESP-01/12/ESP32でリモコン付き扇風機をWiFi操作

- ESP-01/12/ESP32で『スマートコンセント』を作る

- ブラウザ版スマートホーム操作パネルを作る

- 無線電動ロールスクリーンを自作 ESP8266・ESP32/MQTT

- 自作無線電動ロールカーテン/ロールスクリーン

- WiFi/サーボで壁の照明スイッチをON/OFF 自作スマートスイッチ

- WiFi/サーボでWebカメラのパン/チルト ESP8266・ESP32/WebSocket

- WiFi/サーボでペンダントライトをON/OFF 自作スマートプルスイッチ

- 使用中のカーテンを無線電動化 ESP8266・ESP32/WebSocket

- 自作スマートカーテン/自動開閉タイマー付き無線電動カーテン

- 自作タッチレスセンサー式スイング開閉スマートごみ箱

- 自作スマートロック/色々な方法で施錠・解錠

- ESP32で温湿度センサ値をMQTT Publish

- ESP8266/ESP-WROOM-02/ESP32あれこれ

- Raspberry Piで電子工作・IoT

- Raspberry Pi/Julius/Open JTalkで『スマートスピーカー』を作る

- 主な基本機能

- Raspberry Pi 3 Model B+自作スマートスピーカーにラジオを追加

- Linuxパソコンに Julius/Open JTalkスマートスピーカー機能搭載

- ラズパイ400パソコンにJulius/OpenJTalkスマートスピーカー搭載

- ラズパイ3B+自作スマートスピーカーにニュース読み上げ機能追加

- Raspberry Pi 3 Model B+自作スマートスピーカーの自動起動設定

- ラズパイスマートスピーカーにUPnP/DLNAメディア再生機能を追加

- ラズベリーパイ 3 B+スマートスピーカーで定型アクションを実行

- ラズベリーパイ 3 B+自作スマートスピーカーにタイマー機能追加

- ラズベリーパイ 3 B+自作スマートスピーカーに音声メモ機能追加

- ラズパイ 3 B+自作スマートスピーカーに伝言メッセージ機能追加

- Julius / Open JTalkスマートスピーカーで OSS/ALSA/PulseAudio

- ラズパイ自作スマートスピーカーでYouTube音楽のストリーミング

- PyGTK/Gladeでラズパイ自作スマートスピーカー用操作パネル作成

- PyQt5/Qt Designerで自作スマートスピーカー用操作パネルを作成

- 突然音声が出なくなったスマートスピーカーのスピーカー音 復活

- Julius/Open JTalkスマートスピーカーからIPカメラの映像を表示

- 自作スマートスピーカーからビデオ会議や内線通話...etc.を開始

- 自作スマートスピーカー+Bluetoothスピーカーで聴取範囲を変更

- Raspberry Piで見守り・防犯・監視カメラシステムを自作

- ラズパイ/WebIOPi/RPI.GPIO/28BYJ-48でUSBカメラをパン・チルト

- ラズパイ/pywebview/RPI.GPIO/28BYJ-48でUSBカメラをパンチルト

- Raspberry Pi/Flask/RPI.GPIO/28BYJ-48でUSBカメラをパンチルト

- Raspberry Pi/Python/OpenCVでストリーム映像/画像の表示・保存

- IPカメラから映像配信通知を受信・動画/画像としてサーバに保存

- RTSP/RTPでマルチクライアント対応マルチキャストストリーミング

- Raspberry Pi/ESP32/MQTT/Node.js/PostgreSQLで温湿度環境モニタを自作

- Raspberry Piあれこれ

- 動画・ムービー

- 録音・再生・音源保存

- 音声合成・テキスト読み上げ

- 音声認識エンジン

- 動体検知Motion

- AI/人工知能

- AI開発環境

- DockerでTensorFlow/Keras開発環境を作る

- DockerでChainer開発環境を作る

- ChainerCV/YoloとWebカメラでリアルタイム物体検出デモ

- ChainerCV Object Detection/対象検出サンプルの実行

- ChainerRLとOpenAI Gymで強化学習シミュレーション

- DockerでPyTorch開発環境を作る

- 自然言語処理

- 自然言語処理ライブラリspaCy

- 形態素解析

- 構文解析/係り受け解析

- 自然言語処理モデル

- 自然言語処理モデルGPT

- 自然言語処理モデルGPT-3を使う

- OpenAI GPT-3のExamplesを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Chatを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Grammar correctionを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Natural language to OpenAI APIを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/English to Frenchを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/SQL translateを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Classificationを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Movie to Emojiを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Translate programming languagesを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Explain codeを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Factual answeringを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Product name generatorを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Python bug fixerを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/JavaScript helper chatbotを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Science fiction book list makerを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Airport code extractorを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Extract contact informationを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Friend chatを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Write a Python docstringを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/JavaScript one line functionを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Third-person converterを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/VR fitness idea generatorを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Essay outlineを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Marv the sarcastic chat botを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Restaurant review creatorを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Interview questionsを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Q&Aを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Summarize for a 2nd graderを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Text to commandを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Natural language to Stripe APIを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Parse unstructured dataを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Python to natural languageを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Calculate Time Complexityを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Advanced tweet classifierを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Keywordsを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Ad from product descriptionを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/TL;DR summarizationを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Spreadsheet generatorを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/ML/AI language model tutorを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Tweet classifierを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/SQL requestを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/JavaScript to Pythonを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Mood to colorを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Analogy makerを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Micro horror story creatorを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Notes to summaryを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/ESRB ratingを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Recipe generatorを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Turn by turn directionsを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Create study notesを試してみた

- コンピュータービジョン