Raspberry Pi 400はサブパソコンを優に超越

Raspberry Pi 400はサブパソコンを優に超越

Raspberry Pi 400はサブパソコンを優に超越

Raspberry Pi 400を買ったので早速、使用感をレビューしてみようかと。

結論から言うとサブパソコンの域は、すっかり越えていると言いきってみる。

今どきのスペックには及ばないものの、なんなら、ライト〜ミドルライト?ミドルミドル?ユーザーあたりなら、今尚、メインでも充分使えるでしょう。

まさにRAM容量こそ自身のメインノートと同じですが、このノートPCは、@1.60 GHz デュアルコアCPUというクロック周波数という点で、CPUコア・スレッド数でRaspberry Pi 400の方が、メインPCに勝ってますし(照)。

とは言え、ゲームをしない自身としては、1度もこのメインノートPCのスペックで困ったことはなく、強いて言うなら、VR/AR/MRを嗜むとか、マシンラーニング・機械学習させるなら、もっとハイスペックなものが必要ですけどね。

通常の4Bが1.5GHzのところ、Raspberry Pi 400については、1.8GHzクアッドコアCPU、RAM4GB、Wi-Fi 2.4GHz/5GHz、Bluetooth 5.0対応で5V/3A Type C電源ケーブル込みでも12000円弱。

となれば、仮に別途、ディスプレイ、micro HDMI/HDMI変換ケーブル、LANケーブルや無線マウス、256GB前後のSSDを別途買ったとしても充分コスパが高く、その価格で同スペック程度のパソコンを探すのは、なかなか難しいと思います。

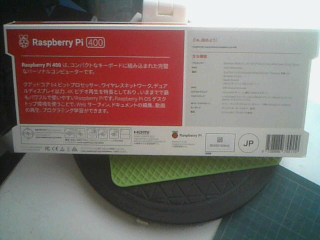

パッケージの裏面を見ると仕様含め、次のようなことが書いてあります。

「Raspberry Pi 400は、コンパクトなキーボードに組み込まれた完璧なパーソナルコンピューターです。

クアッドコア 64ビットプロセッサー、ワイヤレスネットワーク、デュアルディスプレイ出力、4K ビデオ再生を特長としており、いままでで最もパワフルで使いやすいRaspberry Piです。Raspberry Pi OS デスクトップ環境を使うことで、Webサーフィン、ドキュメントの編集、動画の再生、プログラミング学習ができます。」

| プロセッサー | Broadcom BCM2711、クアッドコア 64 ビットSoC(ARM Coretex A72 @ 1.8GHz) |

| RAM | 4GB LPDDR4-3200 |

| 接続 | デュアルバンド(2.4GHz and 5GHz) IEEE802.11b/g/n/ac 無線LAN Bluetooth 5.0, BLE Gigabit Ethernet USB 3.0 ポート x2、USB 2.0 ポート x1 |

| GPIO | 水平40-pin GPIO header |

| ビデオとサウンド | micro HDMI ポート x2(最大 4Kp60 をサポート) |

| マルチメディア | H.265(4Kp60 デコード)、H.264(1080p60 デコード、1080p30 エンコード)、OpenGL ES 3.0 グラフィックス |

| SDカードのサポート | オペレーティングシステムとデータストレージ用のMicroSDカードスロット |

| キーボード | コンパクトキーボード(83キー配列) |

| 電源 | 5V DC (USB C コネクターを使用) |

パッケージにはありませんが、キーボード裏面に技適マークのシールが貼ってあります。

これもパッケージにはなかったかと思いますが、[デュアルコアGPU Broadcom VideoCore Ⅵ® 500Hz]搭載だそうです。

ちなみにRaspberry Pi Shop ksyで一緒に買ったACアダプタは、5.1Vでした。

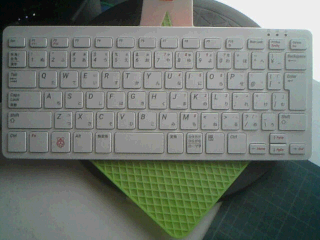

ずっしり感のある本体のキーボードはこんな感じ。

テンキーはなく、[Fn]キーと左[Alt]キーの間に赤い輪郭の[Raspberry Piマーク]がある以外は、83キータイプの標準的な日本語キーボードかと。

キー入力時は、弾む感じである一方、少し重みも感じる気がします。

打鍵時、無音ではないものの、カチカチ、カタカタといった甲高い音ではなく、シャカシャカシャカッ、カサカサカサッ的な、化繊が擦れた、はたまた、鼻から息を抜いたフランス語っぽい感じの静かな音がします。

このRaspberry Pi 400、昨夜、Raspberry Pi ImagerでUSBメモリに割と一般にお目見えして間もないっぽい64bitカーネルイメージを仕込み、手持ちの3B+でも試しておいたのですが、あっさり、USBブートできました。

Imagerは初めて使いましたが、初心者用と侮るなかれ、必要で手間がかかる初期設定を事前に行えるの点でもイメージをダウンロードせずとも書き込める点でも、書き込み完了までの驚愕の爆速ぶりも最高でした。

尚、VGAディスプレイにつき、HDMIオス変換ケーブルを使っており、更にダイソーで買ってきたmicro HDMI変換アダプタでRaspberry Pi 400に挿しています。

さすがに隣合わせのmicro HDMIポート2つ共、同時にこのmicro HDMI変換アダプタを挿すのは無理ですが、電源用Type C側、microSDポート側、何れかに挿す分には、干渉はしません(これがあるとmicroSDカードの挿入には、ちょっとテクニックがいりそうな気もしますが、無理ではなさ気)。

セカンドモニタ・デュアルモニタとして使うべく、両方挿すなら、少なくとも一方は、いや両方ともかな?通常サイズ?のmicro HDMIプラグのある変換ケーブルが必要でしょう。

あとLANケーブルも挿しました。

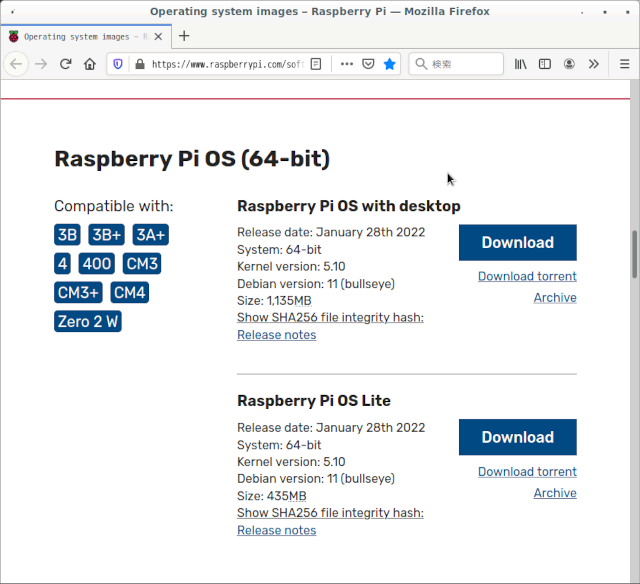

ちなみにRaspberry Pi OSダウンロードページの64ビット部のスクショによると、現時点で64bit対応のボードは、3B/3B+/3A+/4/400/CM3/CM3+/CM4/Zero 2 Wとなっていますね。

4というのが気になりますが、単に書き忘れただけなのか、意図があるとして仮に4B+がリリースされるにしても4Bで良さげ、4.xみたいなリリースなど他の含みがあるのか...なんて邪推・深読みしてみたり...。

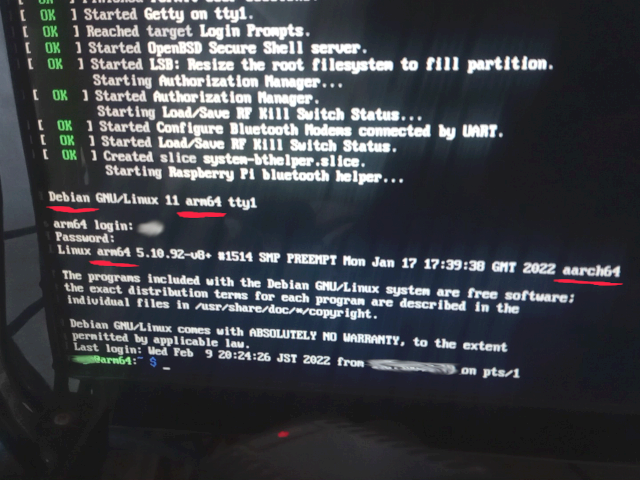

Raspberry Pi 400を64bitカーネル armv8+で起動、ログインしてみるとこんな感じ。

デスクトップなしバージョンなのでCLIですが、ホスト名も同じにしたので少し多いものの、Debianという文字と共に随所にarm64、右側にaarch64の文字(赤い下線部)があります。

今回、使ったのは、システムパーティションとして2B用に調達したUSB3.2 32GB BUFFALO RUF3-K32GA-WH/N、3B+で試しても、これらで使うには速すぎたのか、微妙で、その後、2Bも3B+もSSDに換装し、持て余していたもの。

が、Raspberry Pi 400のUSB 3.0ポートに挿して起動したところ、CLIについては、ログインまで驚くほどの速さっぷりで超快速・超快調、待望のUSB3.0ポートをあてがわれ、解放・開放感いっぱいで活き活き、のびのびとした感じですが、GUIになると途端にグダグダ...。

話にならず、3B+で使っていたSSDに改めてRaspberry Pi Imagerでデスクトップ付きを書き込んでみたら、これこそ爆速、数分かからず、完了、400につなぐと、あっさり、デスクトップが起動。

最初、英語でしたが、起動と同時に表示されていたウィザードを一通り終え、再起動したら日本語に。

ログイン後の画面には、Debianとありましたが、ここには、Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1とあるので、このカーネル、Debianベースではなく、Ubuntuベースみたいですね。

さすが、クアッドコアCPU、メモリも4GBあるだけあり、USBカメラ2台、cheeseとguvcviewで試してみると、壊れかけのUSBハブを使ったからか、これにつないだ方は、なんとか感がなくもないものの、2台とも映写できました。

また、つい最近、結果、Androidスマホでミラーリングできたものの、後でスマホがMiracastに対応していないことを知り、買ってしまったAnyCastデバイスって使えないのかも?それに備え、届く前に似たような技術を探索、ラズパイ2Bや3B+とAQUOSテレビをHDMIケーブル接続してブラウザで直接とか、ノートPCとの間でVNCとか、スマホにVNCサーバdroidVNC-NGを入れてノートPCとの間でVNCとかやってみたりもしてみました。

微妙な点もありつつも、まずまず、代替策にはなるかなというケースもある中、そもそもRAM4GBや8GBのRaspberry Pi 4BならテレビにつないでノートPCとVNC接続はもとより、直接ブラウザででも余裕で動画視聴できるだろうなとは思っており、これも試したい1つでしたが、やはり、Raspberry Pi 400なら余裕でした。

RealVNCは快適快調でしたが、xtightvncをVNCクライアントとした時、マウスの動きは異様に、ソフトも少し挙動が遅い感じでした、がんばれxtightvnc viewer!

というか、Raspberry Pi 4B RAM4GBや8GB、Raspberry Pi 400を動画再生だけに使おうと思うとAmazon Fire TV StickやGoogle Chromecastと比べても超割高なわけですが、それは極一部、ラズパイなら、それ以外にも多々活用できるので。

備考

備考に追記していた内容は、Raspberry Pi 400でできることは数知れずに転載、再編しました。

関連リンク

- ハードウェア

- ワンボードマイコン

- シングルボードコンピュータ

- Raspberry Pi

- Raspberry Pi導入検討に至った経緯

- Raspberry Piと関連パーツ購入を検討

- Raspberry Pi 2 Model B一式の選定と購入

- Raspberry Pi 2 Model B用OSの準備

- Raspbian Jessieの初期設定

- Raspbian Jessieで各種サーバを設定

- Raspberry Pi 2 Model B/Raspbianをサーバとして運用中

- ラズパイ用USBメモリ差替時LVMのinactiveでハマった話

- Raspbian Jessie 8からStretch 9へのアップグレード

- Raspbian Stretch 9からBuster 10へのアップグレード

- Raspberry Pi OS/Raspbian Buster 10からbullseye 11へのアップグレード

- Raspberry Pi OS BullseyeからBookwormへアップグレード

- Raspberry Piのホスト名変更とmDNS

- 自作スマートスピーカー用Raspberry Pi 3 B+を購入

- Raspberry Pi 3 Model B+とデスクトップPC周辺機器でパソコン化

- Raspberry Pi 3 Model B+とノートPC液晶他でパソコン化

- Raspberry Pi 3 Model B+とUSB HDDブート

- Raspberry Piの起動

- USB WiFiで復活したRaspberry Pi 3B+内蔵無線LANの謎

- ラズパイboot/reboot/shutdownボタン回路

- Raspberry Pi 3B+のハードウェア設定値がデフォルト値じゃない!?

- Raspberry Pi/スマホにWireGuardでVPN

- Raspberry Pi/スマホにSoftEther/OpenVPN互換でVPN

- Raspbianが勝手に喋りだした原因はOrca!?

- ラズパイ2 Bのディスクは3 B+で使えないの!?

- Raspberry PiでZoneMinderインストールとカメラ映像表示

- Raspberry Pi OS/Debian bullseyeにZoneMinderをインストール

- ラズパイ2BサーバのシステムディスクをUSBメモリからSSDに換装

- 謎が謎を呼ぶラズパイ2Bの挙動...と思いきや3B+でも同様

- HDMIケーブル接続のRaspberry Pi 2BとTVで動画視聴

- Raspberry Pi 400はサブパソコンを優に超越

- Raspberry Pi 400でできることは数知れず

- Raspberry Pi Imagerは時短にもなってすごい!

- SSHでPermission denied publickey 究極の対処法

- Raspberry Pi 400/arm64 Linux/Box86/Box64/WineでWindowsアプリ起動

- Raspberry Pi OSで壊れたPIXELとWineの復旧

- arm64 Raspberry Pi 400/Raspberry Pi OS/KVMで仮想化

- Raspberry Pi 400/Raspberry Pi OSにFlatpakをFlatpakからアプリをインストール

- Raspberry Pi 400/Raspberry Pi OSにsnapをsnapからアプリをインストール

- ラズパイで急に日本語入力不能にfcitx5-mozcからibus-kkcに変更・解決

- ラズパイ起動時デスクトップアイコン実行・フリーズ問題解決

- Raspberry Pi 400/USBメモリにAndroid 12L/LineageOS 19をインストール

- Raspberry Pi 400/USBメモリにAOSP 13/Android 13をインストール

- Raspberry Pi 400にWaydroidでLineageOS 18.xベースAndroid 11

- ラズパイ/Julius/Open JTalkでスマートスピーカーを自作

- Raspberry Piで見守り・防犯・監視カメラを自作

- ミニPC

- AMD Ryzen 7 8845HS搭載AOOSTAR GEM12 Pro MAXを買ってみた

- Windows 11/UbuntuインストーラLive USB作成とマルチブート

- AOOSTAR GEM12 Pro MAX搭載モニタ用Screen Control Software

- AMD Ryzen/RadeonチューニングアプリAMD Software

- CPU/GPU/iGPU/NPUを可視化する on Linux Ryzen 7 8845HS

- AIチャットボットCopilotをAMD Ryzen 7 8845HS AI PCで使う

- LM StudioでローカルAI on Linux/Windows Ryzen 7 8845HS

- Ollama/AlpacaとLLMでエッジAI on Linux Ryzen 7 8845HS

- ComfyUIやLocalAIでローカル生成AI on Linux Ryzen 7 8845HS

- Stable Diffusionでローカル生成AI on Linux Ryzen 7 8845HS

- 生成AIアプリAmuseをRyzen 7 8845HS/Hawk Pointで満喫

- AMD Ryzen AIソフトウェアのインストールから始まるRyzen AI

- PC

- 周辺機器

- モバイル

- フィーチャーフォン・ガラケー

- スマートフォン・タブレット

- スマホデビュー/Motorola moto g8 Power Lite

- Motorola moto g8 Power Lite用にスマホグッズ買ってみた

- Androidスマホの購入から使用まで

- Androidスマホやっておきたい初期設定

- Androidお気に入りのアプリ達

- Androidスマホバッテリーの節電設定と効果

- Miracast非対応Androidスマホmoto g8でAnyCastミラーリング成功

- スマホ乗り換え/Motorola moto g24

- Androidアプリストアの選択肢

- Android Studio

- SIMカード

- IoT/Internet of Things

- 電子工作・IoT超入門

- 電子工作・IoT入門1周年

- 電子工作・IoT入門から2年

- 電子工作・IoT入門から3年

- クラウドなしで快適スマートホームDIY

- スマート家電

- 電子工作・IoT用のパーツ

- IoT・電子工作購入品

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の初購入

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入1

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入2

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入3

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入4

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入5

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入6

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入7

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入8

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入9

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入10

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入11

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入12

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入13

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入14

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入15

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入16

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入17

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入18

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入19

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入20

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入21

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入22

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入23

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入24

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入25

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入26

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入27

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入28

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入29

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入30

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入31

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入32

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入33

- Arduino互換機ほかIoT・電子工作パーツ類の追加購入34

- IoT・電子工作用はんだごてセットやマルチメータ等を購入

- IoT・電子工作購入品レビュー【100円ショップグッズ編】

- 電子部品調達先の変遷

- 部品取りパーツ類

- 工具・治具・加工機

- 電源・測定器

- Arduinoで電子工作・IoT

- Autodesk CircuitsでArduinoをシミュレーション

- Arduinoで『鳥さんトリあえず距離トリたい装置』を作る

- Arduino鳥獣よけ装置HC-SR501/LDR/砲弾型LED

- Arduino鳥獣よけ装置RCWL-0516/LDR/砲弾型LED

- Arduino鳥獣よけ装置RCWL-0516/LDR/WS2812B

- Arduinoで『温湿度計付きデジタル時計』を作る

- Arduino/LCD1602/RTCでSleep/表示・バックライトON/OFF SW付き時計を作る

- Arduinoで『タッチパネル式集約リモコン』を作る

- Pro Mini 5V版/Nano 5V版/Uno版ArduinoISPを作る

- 箱や扉を開けたら灯りが点く簡易回路を作る

- 暗くなると明かりが灯る常夜灯・街路灯原理回路を作る

- ICL8038 機能信号発生器DIYキットを組み立てる

- LM317 可変DC安定化電源DIYキットを組み立てる

- オシロスコープKyutech Arduino Scope

- RogerioBego/Oscilloscope-Arduino-Processing

- Saleae Logic互換 8ch 24MHz ロジックアナライザを使う

- aster94/DIY Logic Analyzer

- Arduinoでトランジスタ/リレー/モータドライバを使ってDCモータを動かす

- Arduinoでリレーを使ってAC100V家電を制御

- Arduinoで『玄関チャイム・ドアベル・呼び出しベル・呼び鈴』を作る

- Arduinoでレーザーとフォトレジスタによる光遮断検知回路を作る

- Arduinoで赤外線LEDとフォトトランジスタによる透過型センサ回路を作る

- Arduinoで『電圧計』を作る

- Arduinoで『回転計』を作る

- Arduinoで『距離計』を作る

- Arduinoでエアコンを制御

- Arduinoで『オルゴールっぽいもの』を作る

- Arduinoで音楽再生『FMmelody』

- Arduinoで音楽再生『PCMAudio』Arduino Playground

- Arduinoで音楽再生『PlayMelody』Arduino Tutorial

- Arduinoで『侵入検知・防犯ブザー』を作る

- Arduino+LED/DMM/オシロ/ロジアナでPWMを可視化

- Arduinoで『暗がり補助・誘導イルミネーション』を作る

- Arduinoで『自動ON/OFFタイマー付きLEDライト』を作る

- 『LEDテープライトによるデスク下照明』を作る

- Arduinoで『LEDテープライトによるベッド下照明』を作る

- ArduinoでRGB LEDテープライト自動制御デモ

- ArduinoでNeoPixel WS2812B LEDテープライト制御

- ProcessingとArduinoでLチカ

- Arduino側センサ値をProcessingでグラフ化デモ

- ArduinoとProcessingでアナログ・デジタル時計(日付・温度付き)

- ArduinoとProcessingでジャイロ・加速度センサMPU6050デモ

- ArduinoとProcessingで2人用テニスのデモ

- ArduinoとProcessingでグラフィックイコライザー風表示

- ArduinoとProcessingでRGB LED操作デモ

- ProcessingとWebカメラで動体検知・追跡デモ

- Processingでデジタル画像・動画認識ライブラリOpenCVを使う

- JavaScriptとArduinoでLチカ

- PythonとArduinoでLチカ

- RubyとArduinoでLチカ

- PerlとArduinoでLチカ

- CとArduinoでLチカ

- Arduinoとサーボモータで1軸ソーラートラッカーのデモ

- Arduinoとステッピングモータで100均のターンテーブルを回す

- しゃべるArduino音声合成・再生デモ

- Arduinoあれこれ

- ESP8266で電子工作・IoT

- ESP-01用『GPIO0/リセットボタン付き簡易回路』を作る

- ESP-01/12/ESP32でブラウザ(スマホ/タブレット/PC)越しLED制御

- ESP-01/12/ESP32でmDNS(常時IPではなくホスト名でアクセス)

- ESP32とTFT液晶で『温湿度計付き時計』を作る

- しゃべるESP-01/12/ESP32音声合成・再生デモ

- ESP8266を2つ使った『WiFi玄関チャイム・呼び出しベル』を作る

- ESP32とI2S対応マイクINMP441入力音源の保存と再生

- ESP32/アンプ付I2S対応DAC MAX98357A/スピーカーで音源再生

- ESP32/FIFO無OV7670/TFT1.8/ブラウザ/Linuxで映像表示デモ

- ESP32-CAM/deep sleep/PIRセンサー/ext0復帰で映像表示

- ESP32-CAM/deep sleep/PIR/タクトスイッチ/ext1復帰で映像表示

- OV2640カメラ付きESP32-WROVER-DEVボードで自作ライブカメラ

- ESP32-WROVER/OV2640/deep sleep/ボタン/ext0復帰で映像を表示

- ESP-01/12/ESP32で『スマートリモコン』を作る

- ESP-01/12/ESP32でSHARP AQUOS TVをWiFi操作

- ESP-01/12/ESP32でSHARP製エアコンをWiFi操作

- ESP-01/12/ESP32で東芝エアコン大清快をWiFi操作

- ESP-01/12/ESP32でリモコン付き空気清浄機をWiFi操作

- ESP-01/12/ESP32でリモコン付き扇風機をWiFi操作

- ESP-01/12/ESP32で『スマートコンセント』を作る

- ブラウザ版スマートホーム操作パネルを作る

- 無線電動ロールスクリーンを自作 ESP8266・ESP32/MQTT

- 自作無線電動ロールカーテン/ロールスクリーン

- WiFi/サーボで壁の照明スイッチをON/OFF 自作スマートスイッチ

- WiFi/サーボでWebカメラのパン/チルト ESP8266・ESP32/WebSocket

- WiFi/サーボでペンダントライトをON/OFF 自作スマートプルスイッチ

- 使用中のカーテンを無線電動化 ESP8266・ESP32/WebSocket

- 自作スマートカーテン/自動開閉タイマー付き無線電動カーテン

- 自作タッチレスセンサー式スイング開閉スマートごみ箱

- 自作スマートロック/色々な方法で施錠・解錠

- ESP8266/ESP-WROOM-02/ESP32あれこれ

- Raspberry Piで電子工作・IoT

- Raspberry Pi/Julius/Open JTalkで『スマートスピーカー』を作る

- 主な基本機能

- Raspberry Pi 3 Model B+自作スマートスピーカーにラジオを追加

- Linuxパソコンに Julius/Open JTalkスマートスピーカー機能搭載

- ラズパイ400パソコンにJulius/OpenJTalkスマートスピーカー搭載

- ラズパイ3B+自作スマートスピーカーにニュース読み上げ機能追加

- Raspberry Pi 3 Model B+自作スマートスピーカーの自動起動設定

- ラズパイスマートスピーカーにUPnP/DLNAメディア再生機能を追加

- ラズベリーパイ 3 B+スマートスピーカーで定型アクションを実行

- ラズベリーパイ 3 B+自作スマートスピーカーにタイマー機能追加

- ラズベリーパイ 3 B+自作スマートスピーカーに音声メモ機能追加

- ラズパイ 3 B+自作スマートスピーカーに伝言メッセージ機能追加

- Julius / Open JTalkスマートスピーカーで OSS/ALSA/PulseAudio

- ラズパイ自作スマートスピーカーでYouTube音楽のストリーミング

- PyGTK/Gladeでラズパイ自作スマートスピーカー用操作パネル作成

- PyQt5/Qt Designerで自作スマートスピーカー用操作パネルを作成

- 突然音声が出なくなったスマートスピーカーのスピーカー音 復活

- Julius/Open JTalkスマートスピーカーからIPカメラの映像を表示

- 自作スマートスピーカーからビデオ会議や内線通話...etc.を開始

- 自作スマートスピーカー+Bluetoothスピーカーで聴取範囲を変更

- Raspberry Piで見守り・防犯・監視カメラシステムを自作

- Raspberry Piあれこれ

- 動画・ムービー

- 録音・再生・音源保存

- 音声合成・テキスト読み上げ

- 音声認識エンジン

- 動体検知Motion

- AI/人工知能

- AI開発環境

- DockerでTensorFlow/Keras開発環境を作る

- DockerでChainer開発環境を作る

- ChainerCV/YoloとWebカメラでリアルタイム物体検出デモ

- ChainerCV Object Detection/対象検出サンプルの実行

- ChainerRLとOpenAI Gymで強化学習シミュレーション

- DockerでPyTorch開発環境を作る

- 自然言語処理

- 自然言語処理ライブラリspaCy

- 形態素解析

- 構文解析/係り受け解析

- 自然言語処理モデル

- 自然言語処理モデルGPT

- 自然言語処理モデルGPT-3を使う

- OpenAI GPT-3のExamplesを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Chatを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Grammar correctionを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Natural language to OpenAI APIを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/English to Frenchを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/SQL translateを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Classificationを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Movie to Emojiを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Translate programming languagesを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Explain codeを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Factual answeringを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Product name generatorを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Python bug fixerを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/JavaScript helper chatbotを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Science fiction book list makerを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Airport code extractorを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Extract contact informationを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Friend chatを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Write a Python docstringを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/JavaScript one line functionを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Third-person converterを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/VR fitness idea generatorを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Essay outlineを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Marv the sarcastic chat botを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Restaurant review creatorを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Interview questionsを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Q&Aを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Summarize for a 2nd graderを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Text to commandを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Natural language to Stripe APIを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Parse unstructured dataを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Python to natural languageを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Calculate Time Complexityを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Advanced tweet classifierを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Keywordsを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Ad from product descriptionを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/TL;DR summarizationを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Spreadsheet generatorを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/ML/AI language model tutorを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Tweet classifierを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/SQL requestを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/JavaScript to Pythonを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Mood to colorを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Analogy makerを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Micro horror story creatorを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Notes to summaryを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/ESRB ratingを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Recipe generatorを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Turn by turn directionsを試してみた

- OpenAI GPT-3のExamples/Create study notesを試してみた

- コンピュータービジョン