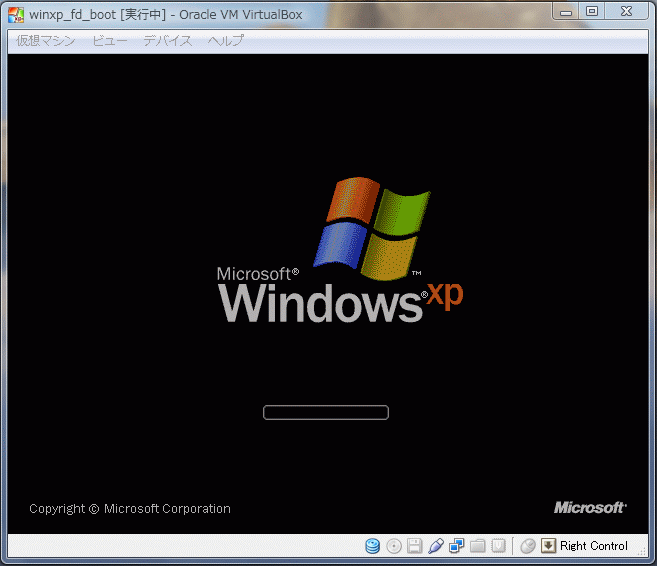

VirtualBoxにWindows XPをインストール

仮想マシンで動くOS

VirtualBoxにWindows XPをインストール

[仮想化ソフトウェア]

[ホストOS]

[ホスト環境]

[ゲストOS]

[その他ソフトウェア]

ここでは、仮想マシンを作成・実行可能な仮想化ソフトウェアの1つであるVirtualBoxのゲストOSとしてWindows XPをインストールする方法について記します。

想定

尚、起動ディスクはもとより、インストールディスクやリカバリディスク(HDにはあるがCD/DVDなどのメディア)がないWindows XP搭載マシンのXP(いわゆるOEM版)を他のOSに乗せ換え、XPを手放すには惜しいのでVirtualBoxで作成した仮想マシンにゲストOSとして残すという想定であるものとします。

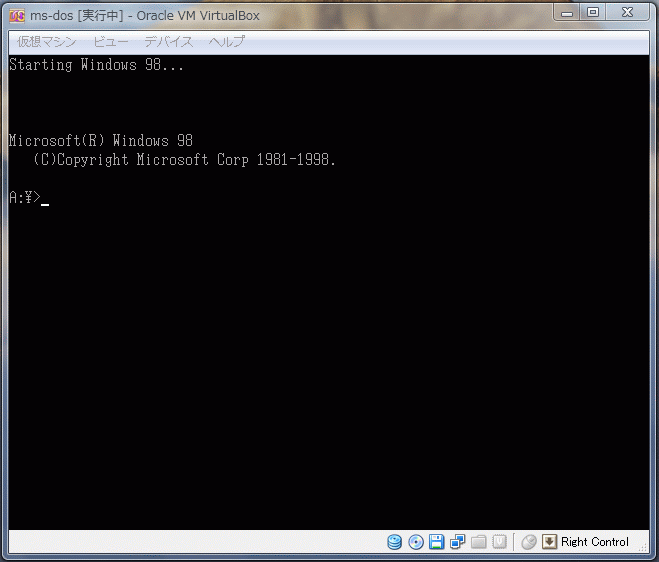

インストールに関しては、ホストマシンスペックが心許ない為か、本来できるはずのCDブートができず、PEでwinnt32.exeを実行することもできず、MS-DOS、または、代替DOS起動ディスクを使うことにしたが、winnt.exeの実行も厳しい為、setup.exeによるインストールを試してみたらできたものとします。

備考

ちなみにこうしたケースは、極めて稀だと思われます。

尚、当サイト検証ホストスペックと同等または、近い環境でもVirtualBox以外の全てのアプリケーションを閉じれば、CDブート及びNTFSフォーマットによる通常のインストールを実行できる可能性があります。

概要

インストール時には、Windows XPの場合、Windows 98 SE同様、プロダクトIDではなく、プロダクトキー(レジストリに登録、もしくはPC本体側面や裏側、CD/DVDケースやカバーに貼付されたシールに記載)が必要になります。

XPをメディアなしでクリーンインストールしたい場合、I386フォルダとその中身、更に他のフォルダなどにあるコマンドファイルやシステムファイルをチョイスし、ディスクイメージとしてブータブルメディアを作成可能であること、また、この時、サービスパックの適用もできることが知られています。

XPディスクイメージ作成とSP統合

インストールメディア(CD)のないXPマシンからディスクイメージやディスクを作成したり、必要に応じてこれらにサービスパック(SP)を適用・統合したい場合には以下のようにするとよいでしょう。

XPディスクイメージ作成準備

まず、XPマシンのHDDからクリーン(上書き)インストール用のディスクを作成する為には、HDD内に『i386』フォルダがあることが前提となります。

- 任意の作業フォルダC:\winxpを用意。

- C:\winxpにi386フォルダをコピー

[C:\winxp\i386] - i386フォルダ内のBOOTFONT.BINをC:\winxpにコピー

[C:\winxp\BOOTFONT.BIN]

尚、CD-ROMをブータブルディスクとする為には、El Torito仕様に準拠したブートイメージが必要となります。

XPの場合、例えば以下のようにすればブートイメージを入手可能です。

- Bart's PE Builder作者のページから取得

- Bart's PE Builderで作成したXPベースのBartPEから取得

- XPリカバリディスクから取得

- XPインストールCDから取得

- ...etc.

必要に応じて展開するなり、bbieやImgBurnのようなソフトでブートイメージを抽出し、任意のファイル名BootImg.imgを付けて適当な場所に保存します。

この時点で任意の作業フォルダC:\winxpには、以下のフォルダとファイルがあるはずです。

i386フォルダ、BOOTFONT.BIN

これでImgBurnなどのソフトを使って、ブートイメージとして先の任意のファイル名BootImg.imgを指定してディスクイメージを作成するとブータブルディスクイメージが、CDなどのメディアに焼くとブータブルCDが完成しますが、サービスパックを適用する場合には、その前に後述の作業を行った後、ディスクイメージやディスクを作成します。

ちなみに非ブータブルCDでよければ、この作業は不要で仮想マシンならブートできないCDやディスクイメージでも、このページの例のようにインストールできるケースがあります。

- VirtualBoxならFAT32上にXPをインストールすれば9系やMEと同様にFD1枚を起動ディスクやディスクイメージとしてインストール可能。

ただ、上記以外の場合には、以下の点に注意が必要です。

- MS社配布の起動フロッピーディスク6枚を入手、仮に仮想FDDを使うにしてもディスクイメージを作成する際に物理FDDが必要となり、無理ならなんらかの代替手段が必要。

XPへのサービスパック適用準備

SPを統合する為には、MS社のサイトから当該SPのディスクイメージを取得する必要があります。

XPにはSPなし、SP1/SP1a/SP2/SP3があり、新しいSPは、以前のSP内容をも含むので仮にSPなしのオリジナルでもSP3を適用すれば全て適用・統合したことになります。

- SP2をディスクイメージに統合したい場合には、C:\winxpにダウンロードした"WindowsXP-KB835935-SP2-JPN.exe"を移動またはコピーします。

- SP3をディスクイメージに統合したい場合には、C:\winxpにダウンロードした"WindowsXP-KB936929-SP3-x86-JPN.exe"を移動またはコピーします。

(Vista/7では管理者として実行した)コマンドプロンプトから以下を実行するとC:\winxpに複数のファイルが展開されます。

【SP2の場合】

C:\winxp> WindowsXP-KB835935-SP2-JPN.exe /integrate C:\winxp

【SP3の場合】

C:\winxp> WindowsXP-KB936929-SP3-x86-JPN.exe /integrate C:\winxp

SP3の場合、展開後のファイルは。。。

【XP Home Editionの場合】

WIN51、WIN51IC、WIN51IC.SP1(、WIN51IC.SP1a)、WIN51IC.SP2

【XP Professionalの場合】

WIN51、WIN51IP、WIN51IP.SP1(、WIN51IP.SP1a)、WIN51IP.SP2

http://support.microsoft.com/kb/813926/ja

(SP1とSP1aの相違点:主な相違点としてはSP1aでは、Virtual Machineがインストールされない、よって、このページの内容含め、ほとんどの場合、SP1aは不要)

任意の作業フォルダC:\winxpのフォルダやファイルは、上記のようになっていると思いますが、そうなっていない場合、下記の手順でSP用のファイルを作成します。

- 任意の作業フォルダC:\winxpに文字列"Windows"の後に半角スペースを入れた(ダミー)ファイルを新規作成する。

- XPのバージョンごとに1項のダミーファイルの内容で「展開後のファイル」として展開されるはずのファイル名を付けて保存する。

ちなみに物理マシンにインストールする場合には、Windows Updateやダウンロードしたパッケージを実行する方法などについてはhttp://support.microsoft.com/kb/954441/jaを参考にします。

ここまででブートCDで且つ例えばXP Professionalの場合、C:\winxpには、i386フォルダを加え、以下のフォルダとファイルがあるはずです。

i386フォルダ、BOOTFONT.BIN、WIN51、WIN51IP、WIN51IP.SP1(、WIN51IP.SP1a)、WIN51IP.SP2

これでImgBurnなどのソフトを使ってディスクイメージを作成する際に先に取得した任意の名称のBootImg.imgをブートイメージとして指定すれば、SP2やSP3が適用されたブータブルディスクイメージが、CDなどのメディアに焼くとブータブルCDが完成します。

尚、Windows上でImgBurnなどのソフトを使う際には、コマンドプロンプトでsubstコマンドを使うと便利です。

VirtualBox 4.2.12/Virtual PC 2007/VMware Player 3.1.6

XPの操作性は、95の場合に見られた挙動のちょっとした違和感や98SEで見られたもっさり感も全くなく、VirtualBox 4.2.12、VMware Player 3.1.6共に快適です。

XPのインストールに関しては、QEMUでは、通常通り、CDブートでインストール環境、VMware Playerでは、期せずして95/98SEにはなかった簡易インストールという機能でブータブルディスクイメージを起動、インストールされました。

他方、Virtual PC 2007については、ここで想定する起動ディスクによるインストールが出来ず、通常の方法ではファイルコピーの途中で空白の時間があり、結構かかりそうでしたし、他の2つの結果に満足したことから、未検証です。

また、XPの場合、VMware Playerでは、色は、16ビット/32ビットカラー、VirtualBoxでは、16ビット/24ビット/32ビットカラーから選択可、解像度については、複数の選択肢から選べるのに加え、仮想マシン自体をマウスでリサイズ(拡張/拡大)するとVirtualBoxでは、解像度がホストOSのモニタより低い場合、その時、ゲストOSで設定されている解像度のまま周囲に余白(余灰?)ができ、VMware Playerでは、最小値はあるものの、おもしろいことにモニタ上もプロパティ上も仮想マシンのモニタを最大に生かして事細かにリサイズした解像度に対応してくれます。

このVMware Playerの挙動は、XPの場合、最初から[VMware Tools]がインストールされていることによるようでWindows 98SEでも[仮想マシン(V)]>[VMware Toolsのインストール]からこれをインストールすると先のXPと同様になりました(Windows 95は公式には未対応の模様ですが、対処方法もあります)。

VirtualBoxも仮想マシン(ここではXP)のメニューから[ビュー] > [スケールモードに切り替える]を選択するとモニタの縦横比を維持したままの拡大(縮小)なら可能ですし、Guest Additions対応のゲストOSでは、Guest Additionsをインストール(適用)し、[ビュー] > [シームレスモードに切り替える]を選択することで同様にマウスによるモニタの拡大縮小にマッチした解像度にもなりますし、画面の設定プロパティで解像度の変更も可能となります。

更に原因は調べていませんが、やはりXPの場合、VMware Playerでは、[スタート]>[Windowsを終了する]で[スタンバイ]を選択可能、VirtualBoxでは[スタンバイ]アイコンが暗転され、クリックすることができません。

XPから導入されたアクティベーション/認証

尚、XPからWindowsには、アクティベーションと呼ばれるライセンス認証の仕組みが導入され、初回のアクティベーション時とPC環境が大きく変わると再アクティベーションを求められ、ネット経由、または、電話オペレータとの対話で認証を受けることになります。

アクティベーションは、実機だけでなく、仮想マシンも対象となっており、例えば、このページで想定する方法の場合、実機でアクティベーション済みだと仮想マシン上で利用した時、また、仮想マシン上でアクティベーションした後も仮想マシンならではとも言える環境検証としてメモリの割り当て量を変更しただけでも再アクティベーションを求められるのでXP含む以降のWindowsをゲストOSとしてインターネットも利用する場合には、注意が必要です。

ゲストOSをネットに接続しないように運用していても何かの拍子に、うっかりと、知らずに接続されていたとしても同様なので要注意です。

ちなみに全く同一環境でインストール直後に何らかの理由でアンインストールし、再インストールした場合でも(wpa.dblをバックアップし、書き戻しても)アクティベーションを求められる場合があります。

XPのインストール方法は1通りとは限らない

VirtualBoxにWindows XPをインストールする場合、インストール自体は、すごく簡単なのに、なぜか簡単にいかないことがあります。

内蔵フロッピードライブがない場合

内蔵FDDがないPCが主流ですが、これがなくてもUSB接続FDD、それよりも、仮想FDDが便利、フリーソフトウェアの中では、その名もVirtual Floppy Drive(VFD)が広く使われているようです。

内蔵CD/DVDドライブがない場合

内蔵CD/DVDがないPCも増えていますが、これがなくてもUSB接続CD/DVDもありますし、isoなどディスクイメージがあるならCD/DVDに焼かなくても仮想CD/DVDドライブを作成できるソフトウェアが便利です。

MS-DOSがない場合

MS-DOSやPC DOSは有償OSであり、既に販売終了となっている為、入手できませんが、MS-DOS販売・サポート終了後の代替を意図したオープンソースのFreeDOSを利用することもできますし、他にも互換性を考慮したDR DOS/DR-DOS、更にこれらの派生などを利用することもできるようです。

関連リンク

- 各種PEを起動【VMware Player】

- MS-DOS起動とWin 95/98SE/XPのインストール【VMware Player】

- Windows Vista起動とWindows 2008/7/8.1のインストール【VMware Player】

- Windows 10のインストール【VMware Player】

- Linux/UNIX/BSD系OSのインストール【VMware Player】

- MS-DOS起動ディスク作成と起動【VirtualBox】

- MS-DOS起動ディスクでWindows 95をインストール【VirtualBox】

- MS-DOS起動ディスクでWindows 98SEをインストール【VirtualBox】

- MS-DOS起動ディスクでWindows XPをインストール【VirtualBox】

- Windows 7をインストール【VirtualBox】

- Windows 8.1をインストール【VirtualBox】

- Windows Server 2003を起動【VirtualBox】

- Windows Server 2008をインストール【VirtualBox】

- Linuxをインストール【VirtualBox】

- Androidの起動とインストール【VirtualBox】

- Arch Linuxの起動とインストール【VirtualBox】

- ArchBangの起動とインストール【VirtualBox】

- CentOSの起動とインストール【VirtualBox】

- Damn Small Linuxの起動とインストール【VirtualBox】

- Debian GNU/Linuxの起動とインストール【VirtualBox】

- Fedoraの起動とインストール【VirtualBox】

- Gentooの起動とインストール【VirtualBox】

- Linux Mintの起動とインストール【VirtualBox】

- Lupu 528JPの起動とインストール【VirtualBox】

- KNOPPIXの起動とインストール【VirtualBox】

- Mageiaの起動とインストール【VirtualBox】

- Manjaroの起動とインストール【VirtualBox】

- openSUSEの起動とインストール【VirtualBox】

- PearOSの起動とインストール【VirtualBox】

- SliTazの起動とインストール【VirtualBox】

- Tiny Core Linuxの起動とインストール【VirtualBox】

- TOP Linuxの起動とインストール【VirtualBox】

- Ubuntuの起動とインストール【VirtualBox】

- Vine Linuxの起動とインストール【VirtualBox】

- ...etc.

- UNIX/BSD系OSをインストール【VirtualBox】