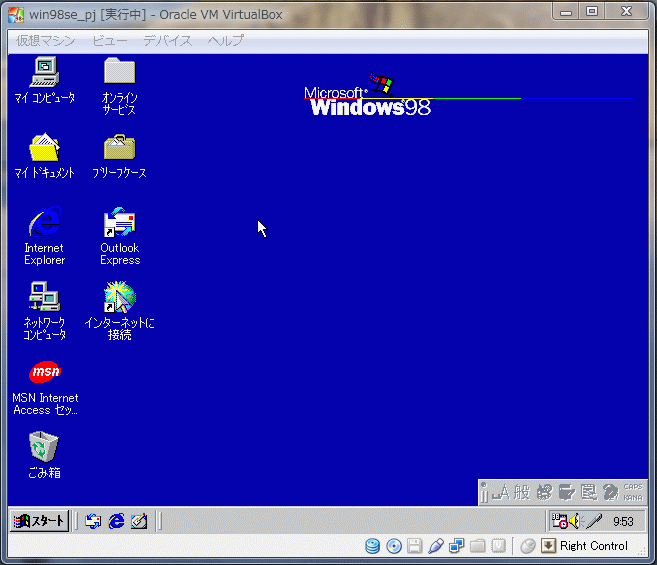

VirtualBoxにWindows 98SEをインストール

仮想マシンで動くOS

VirtualBoxにWindows 98SEをインストール

[仮想化ソフトウェア]

[ホストOS]

[ホスト環境]

[ゲストOS]

[その他ソフトウェア]

ここでは、仮想マシンを作成・実行可能な仮想化ソフトウェアの1つであるVirtualBoxのゲストOSとしてWindows 98 SE(98SE/98 Second Edition)をインストールする方法について記します。

想定

サポートも切れ、スタンドアローンとして大切にしてきたWindows 98 Second Edition、いわゆる98SEの入ったPC、年が経つに連れ、常々、何かに使えないかと思いあぐねていた。

そんな折、仮想マシンという大昔からあった技術が、一般に広く使えるようになり、これを使わない手はないと思うに至る。

インストールCDがあればもっと簡単なのに、当時、リカバリCDは付属していたものの、インストールCDは付属してなかったし、ハードディスクから吸いだせないものかと考えた。

HDDからどんなデータを吸い出すべきか、あーでもない、こーでもないと数秒考えたが、あれとあれで事足りるんじゃないか?とふと思い立った方法をやってみた。

すると、いろいろ悩んで費やした時間がバカバカしくなるほど(だから数秒じゃないのは明らか)、あっけなくディスクイメージ(.iso)ができたものとします。

Windows 98SEのHDDからインストールディスクイメージを作成

インストールCDなどインストールメディアのないWindows 98/98SEプリインストールPCのHDDからインストールディスクイメージを作成するには、以下のようにすると良いでしょう。

システムルートを作業フォルダにコピー

必要なファイルだけを絞り込むのは厄介で難しく、かと言って全部というのもなんなので多少、的を絞ったふりをして任意の作業フォルダにコピーします。

具体的には、任意の作業フォルダC:\work_98seにWINDOWSフォルダにある上書きインストール用のsetup.exeを含むOPTIONSフォルダ、後は、なんとなくCOMMAND、SYSTEM、SYSTEM32、WINDOWS_UPDATE_SETUP_FILESあたりが重要そうなのでそれらフォルダとその中身を全てコピー、更に細かい選別は難しいのでWINDOWSフォルダ内のファイルを全てコピーします。

つまり、コピーする必要があるフォルダやファイルは、WINDOWSやWINNTといった(環境変数[Windir]に設定されている)システムルートフォルダにあるもののみです。

- 任意の名称の作業フォルダC:\work98seを用意。

- C:\work98seにWINDOWS(やWIN98)といったシステムルートフォルダ内のCOMMANDフォルダをコピー

- C:\work98seにWINDOWS(やWIN98)といったシステムルートフォルダ内のOPTIONSフォルダをコピー

- C:\work98seにWINDOWS(やWIN98)といったシステムルートフォルダ内のSYSTEMフォルダをコピー

- C:\work98seにWINDOWS(やWIN98)といったシステムルートフォルダ内のSYSTEM32フォルダをコピー

- C:\work98seにWINDOWS(やWIN98)といったシステムルートフォルダ内のWINDOWS_UPDATE_SETUP_FILESフォルダをコピー

- C:\work98seにWINDOWS(やWIN98)といったシステムルートフォルダ内のファイルを全てコピー

FDを起動ディスクとして非ブートCDからセットアップ(インストール)することとし、このままImgBurnのようなソフトでディスクイメージを作成します。

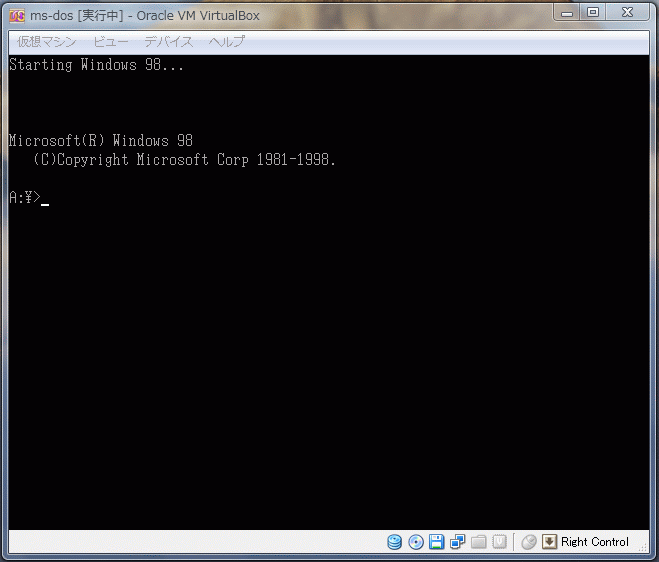

ディスクイメージを作成したら、後述のように起動ディスクまたは起動ディスクイメージを作成、fdisk、formatを実行、仮想マシン内にCドライブを作成した後、(仮想)CDドライブにcd(移動)し、...\OPTIONS\CABSにあるsetup.exeを引数pj付きで実行し、仮想マシン内のCドライブにインストールします。

[PROMPT_CD-DRIVE_ROOT] > [システムルートフォルダ]\OPTIONS\CABS\setup.exe /pj

または、

[PROMPT_CD-DRIVE_ROOT\[システムルートフォルダ]\OPTIONS\CABS\ > setup.exe /pj

[PROMPT_CD-DRIVE_ROOT]は、(仮想)CDドライブを指し、Dなど該当するドライブレターとなります。(Windows 3.x/9系/MEには一般にリカバリドライブなどはないのでCD-ROMドライブはD:\)

Windows上でディスクイメージ作成作業をするなら、コマンドプロンプトでsubstコマンドを使って任意のドライブレターにマウントすれば、作業フォルダ(ここでは、work98se)を任意の深い階層に作ったとしても仮想的に階層を浅くすることができ、ドライブ直下に見えるのでImgBurnなどでディスクイメージを作成する場合に便利ですし、ブートイメージの指定時など他のケースでも有用です。

概要

インストール時には、Windows 98 SEの場合、95とは異なり、プロダクトIDではなく、プロダクトキー(レジストリに登録、もしくはPC本体側面や裏側、CD/DVDケースやカバーに貼付されたシールに記載)が必要になります。

尚、ここでは、CD/DVD(ディスクイメージ)は、ブートできないタイプとし、MS-DOS、または代替DOS起動ディスクを使ったインストールを行うものとします。

Windows 98/98SEで起動ディスクを作成するとフロッピーが2枚になりますが、相応に整理すれば、1.44MBに収まり、1枚にできます(し、ディスクイメージに入れ込むことさえも可能です)し、Windows ME/Millenniumで作成した起動ディスクでも使えます。

VirtualBox 4.2.12/Virtual PC 2007/VMware Player 3.1.6

Virtual PC 2007とVMware Player 3.1.6は甲乙つけがたく、残念ながら、ことWindows 98 SEに関しては、VirtualBox 4.2.12は微妙、他の仮想マシンがなければ(他の仮想マシンを知らなければ)、使えるだけいっかこれで。。。レベルというのが実感です。

VirtualBoxへのインストールで手間取った際に半ばあきらめてVirtual PC 2007をインストール、試しにWindows 98SE(/98)をインストールしてみることにし(、更についでにVMware Playerもインストールして試してみることにし)ました。

結局、Virtual PC 2007にも、VirtualBoxにも下記の手順でインストールはできましたが、少なくともWindows 98SE(/98)に関しては、この2択なら、最新のVirtualBoxでも挙動にモッサリ感がある為、仮にVirtualBox一本で行こうと思っていた人でも、ましてVirtual PCの操作感を体感してしまうと尚更、元の98搭載機である実機以上にと言ってもいいほどサクサク・キビキビ動作するVirtual PC 2007を選択したくなるでしょう。

また、後述していますが、Windows 98SE(/98)のインストールに関してもVirtualBoxは対策により解消するもののいろいろありますが、Virtual PCでは、何かとすんなり済みます。

ただ、もう1つの選択肢としてVMware Playerも捨てがたいものがあり、ファイルエクスプローラの拡大・縮小時のファイル表示時の見た目は若干微妙、VirtualBoxほど気にならないものの、マウスの動きやメニューの開き具合はVirtual PCの方が上は上ですが、それでも一考の価値があるのはVMwareの既定の汎用ドライバの充実度とVMware Toolsがあるからです。

VMware Playerでは、仮想マシン上で[仮想マシン(V)]>[VMware Toolsのインストール]を行うと色が12色/256色/32ビットカラーとなり、解像度については、複数の選択肢から選べるのに加え、仮想マシン自体をマウスでリサイズ(拡張/拡大)すると、最小値はあるものの、おもしろいことにモニタ上もプロパティ上も事細かにリサイズした解像度に対応してくれます。

ちなみにこの[VMware Tools]は、95では公式には未対応のようですが、実際にはインストール・適用可能、XPではプリインストールされています(再インストールも可)。

一方、VirtualBoxのデフォルトのドライバでは、解像度は640x480のみで仮想マシンのリサイズ自体はできますが、ゲストOSで設定されている解像度のまま周囲に余白(余灰?)ができ、この他、メニューから[ビュー] > [スケールモードに切り替える]を選択すると縦横比を維持した状態で拡大(・縮小)でき、更にGuest Additionsというパッケージをインストール(≒適用)するとVMwareのように色も複数から選択可能となり、解像度も変更可能になります。

ただ、このようなゲストOSインストールとデフォルトの挙動といった辺りは、仮想マシンでできることの、ほんの一部でしかなく、オープンソースの仮想マシンでできることを比べてみると、そのごく一部として拡張API(C++/Java/Python対応)があるというだけでもVirtualBoxが抜きんでている感があると言えるでしょう。

BD/CD/DVDライティングソフト・仮想FDD・仮想BD/CD/DVDドライブ作成ソフト

ディスクイメージを作るに当たってImgBurnのようなライティングソフト、当時起動ディスク(2枚)は作成したものの、今では古くなったマシン(98SEののってるマシンとか)ではHDDは健在もFDDやCD/DVDドライブは既に故障、(95/98/98SEはサポート対象外も)作業マシン上ではあると便利なVirtual Floppy Disk/VFDのような仮想FDDを、CD/DVDドライブ搭載マシンは他にもあるものの今回使用するのはディスクイメージなので物理的なCD/DVDドライブは使わないわけで、そのCD/DVDディスクイメージ(iso)をマウントする為、仮想BD/CD/DVDドライブ作成ソフトウェアを使うものとします。

このように対象マシンに限らず、物理的なFDドライブがある分には、良いですが、仮想FDDしかない場合、手許に起動ディスクがある場合でも宝の持ち腐れとなってしまいます。

この場合、新品はないでしょうから(信頼のおける先から)中古で外付けFDDを購入するとか、親類・友人・知人等で物理的なFDDを利用可能なPCを持っている人がいれば、PCを借りるなりして単なるコピーではなく、ディスクイメージとして作成し、USBメモリなどにコピーさせてもらうか、インターネット上から・・・、または、ディスクフォーマット可能なソフトウェアなどでFAT12フォーマットした上でDR DOSやFreeDOSを使うとう手もあり、MS-DOSがないとできないというわけではありませんが、実物の起動ディスクフロッピーを持ってるという場合には、尚更、切なくもほんの少し遠回りな作業が必要になります。

MS-DOSがない場合

初期のWindows 98のインストールCDは、CDブートできなかった為、インストールCDの他に、このCDを起動する為のMS-DOSの入ったフロッピーディスクを起動ディスクとして使用していました。

Windows 98/98SE時代の途中でCDブート可能となり、ブート可能なインストールCDが付属するようになりました。

ただ、MS-DOSやPC DOSは有償OSであり、既に販売終了となっている為、入手できませんが、MS-DOS販売・サポート終了後の代替を意図したオープンソースのFreeDOSを利用することもできますし、他にも互換性を考慮したDR DOS/DR-DOS、更にこれらの派生などを利用することもできるようです。

関連リンク

- 各種PEを起動【VMware Player】

- MS-DOS起動とWin 95/98SE/XPのインストール【VMware Player】

- Windows Vista起動とWindows 2008/7/8.1のインストール【VMware Player】

- Windows 10のインストール【VMware Player】

- Linux/UNIX/BSD系OSのインストール【VMware Player】

- MS-DOS起動ディスク作成と起動【VirtualBox】

- MS-DOS起動ディスクでWindows 95をインストール【VirtualBox】

- MS-DOS起動ディスクでWindows 98SEをインストール【VirtualBox】

- MS-DOS起動ディスクでWindows XPをインストール【VirtualBox】

- Windows 7をインストール【VirtualBox】

- Windows 8.1をインストール【VirtualBox】

- Windows Server 2003を起動【VirtualBox】

- Windows Server 2008をインストール【VirtualBox】

- Linuxをインストール【VirtualBox】

- Androidの起動とインストール【VirtualBox】

- Arch Linuxの起動とインストール【VirtualBox】

- ArchBangの起動とインストール【VirtualBox】

- CentOSの起動とインストール【VirtualBox】

- Damn Small Linuxの起動とインストール【VirtualBox】

- Debian GNU/Linuxの起動とインストール【VirtualBox】

- Fedoraの起動とインストール【VirtualBox】

- Gentooの起動とインストール【VirtualBox】

- Linux Mintの起動とインストール【VirtualBox】

- Lupu 528JPの起動とインストール【VirtualBox】

- KNOPPIXの起動とインストール【VirtualBox】

- Mageiaの起動とインストール【VirtualBox】

- Manjaroの起動とインストール【VirtualBox】

- openSUSEの起動とインストール【VirtualBox】

- PearOSの起動とインストール【VirtualBox】

- SliTazの起動とインストール【VirtualBox】

- Tiny Core Linuxの起動とインストール【VirtualBox】

- TOP Linuxの起動とインストール【VirtualBox】

- Ubuntuの起動とインストール【VirtualBox】

- Vine Linuxの起動とインストール【VirtualBox】

- ...etc.

- UNIX/BSD系OSをインストール【VirtualBox】