気の向くままに辿るIT/ICT/IoT

システム開発

古いパソコンの再利用/Pavilion Slimline s3140jpにFedora 20 KDE Spinをインストール

古いパソコンの再利用/Pavilion Slimline s3140jpにFedora 20 KDE Spinをインストール

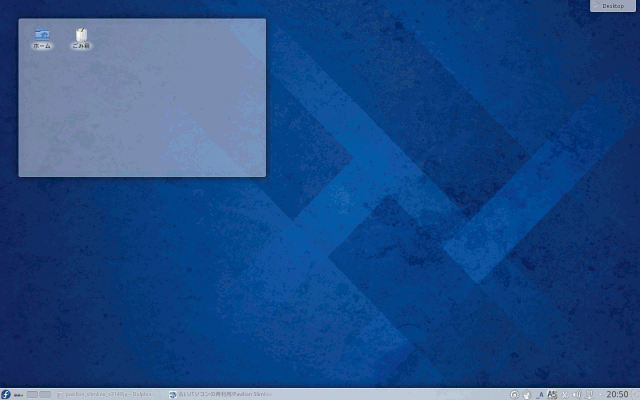

Pavilion Slimline s3140jpにFedora 20 KDE Spinをインストール

Distro:Fedora 20 KDE Spin

Photo by KSnapshot

PC:HP Pavilion Slimline s3140jp

Monitor:HP w1907 19inch

CPU:Intel Core 2 E4300 1.80GHz

RAM:1GB => 2GB

HDD:160GB => 2TB

Windows Vistaのサポート期限切れまで3年を残し、期せずしてHDDの寿命を迎え、HDD換装、RAMの増設、外付けCD/DVDドライブのゲットにより生まれ変わったPC、Pavilion Slimline s3140jpにBSD/PC-UNIX/Linuxの中からメインで使うことを想定してFedora 20 KDE Spinを入れてみることにしました。

Fedora Projectでは、2007年から目的に合わせてパッケージを厳選したディストリビューションを別プロジェクトSpinとして開発しているようで、今回はそのうち、デスクトップ環境によるSpinプロジェクトの1つKDE版という位置付けとなるようです。

QEMUの他、Vistaで使っていたVirtualBoxやVMware Playerなどの仮想化ソフトウェアを使うつもりで、ざっと見たところ、Fedoraは何れも利用できそうなので統合デスクトップ環境込みのISOディスクイメージの内、xfceとLXDEで若干迷いつつ、結果、試したときは、どちらもページ読み込みエラーとなり、それならとクリックしてみたらスムースにいったKDEバージョン(Fedora 20 KDE 32bit版)をダウンロードすることになりました。

と書きつつ、今更ながら、Vista上の仮想マシンで検証した際に使ったISOディスクイメージ(Fedora 18 LXDE 32bit版)があったことに気づきました・・・それを使ってインストールしてアップデートも確認してみるというのもありだったなと。。。